デンマーク研修報告・社会福祉制度

18:30~21:00までの2時間を超える講義をまとめたものです。

ケアマネ会議で使用しているアマランス会議室1(アマランス入って左側)そのようなイメージのお部屋で行われました。

講義は最初に座学として千葉先生のお話しを聞く形、その後、デンマークでの講義形式である対話方式で行われました。

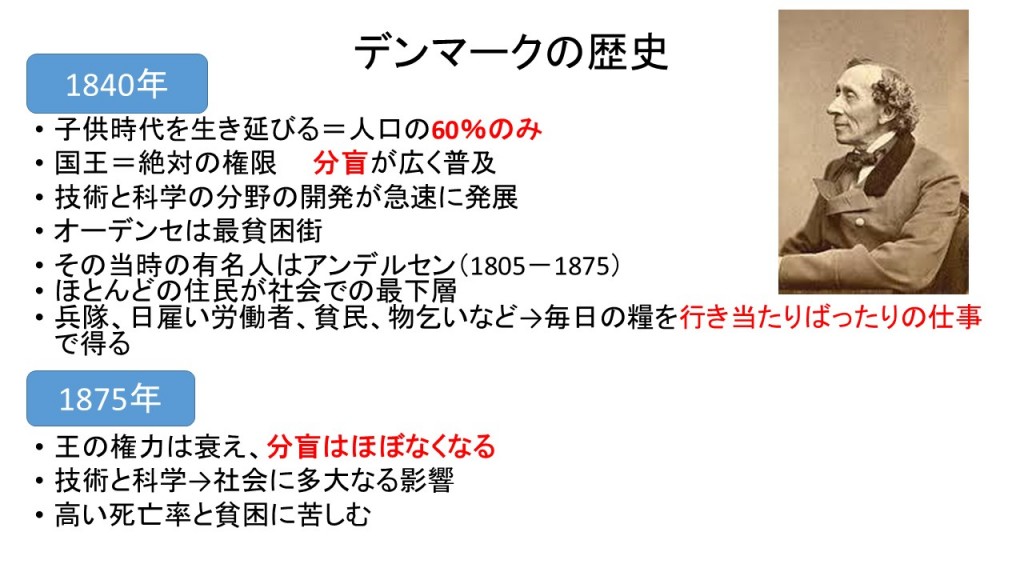

右上の写真はアンデルセンです。アンデルセンは1805年に生まれ、1875年に亡くなっています。

ちょうどこの時代に生きた人でした。

1840年代は貧しい時代で、60%しか子供時代を生き延びることができず、

文盲(無学で読み書きができないこと、その人)が多くいました。

アンデルセンの生まれたオーデンセは貧困街でした。

アンデルセンの母親は洗濯婦として働いていまして、冷たい水の中に長く漬かっていないといけない厳しい仕事の中で、

母親は体をお酒で温めていました。

そして1833年(アンデルセン28歳)にアルコール性振戦せん妄(禁断症状の震え)の病で亡くなっています。

1875年には、ほとんど分盲の方がいなくなります。その背景にはグルントビーの活躍があるかと思います。

「グルントビー」は牧師であり、作家、詩人、哲学者、教育者、政治家でもありました。

(上記スライドの)思想を世に広める努力をしました。

デンマークの教育についての話がありましたが、無料の学校、有料の学校があります。

民主主義の学校は有料であり、人を啓蒙するための学校です。

以前は100校 今はだいぶつぶれてしまい60校あるそうです。

デンマークで、千葉先生よりよく聞いたのは「民主主義」「連帯感」「自己選択・決定」という言葉でした。

自分たちの村を自分たちの力でよくするという考え方のもと、この時代に農協の様な福祉の原型がつくられました。

産業が変われば、社会構造も変わり、労働組合もつくられていきました。

千葉先生は1967年にデンマークに来たそうです。その頃には社会福祉国家の原型ができていました。

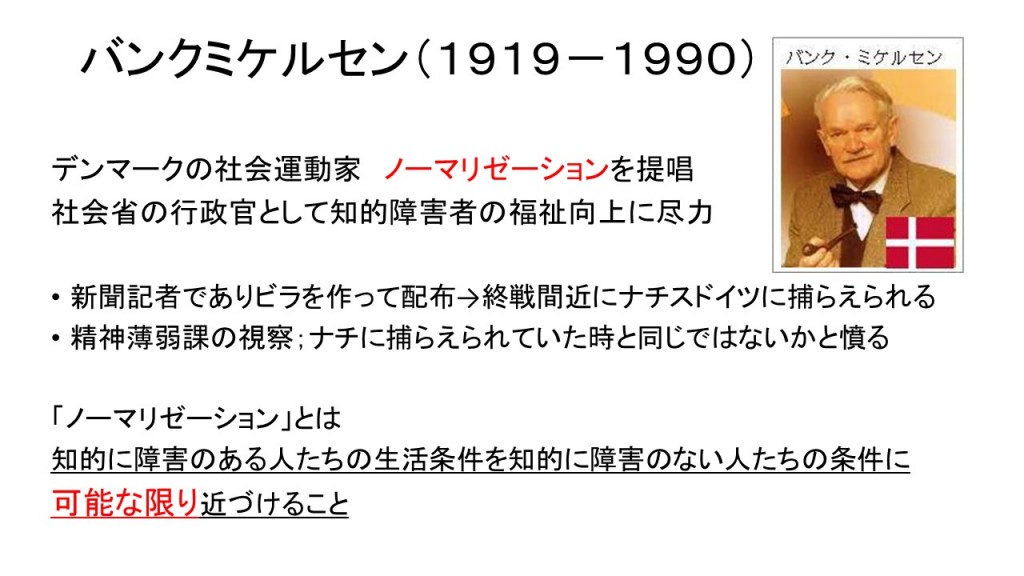

バンクミケルセンとも交流があったと聞いています。

可能な限りの意味するものは、障害を持った方では、無理なこともあり、全く同じ条件にすることはできないとしても、

何が無理なのか、しっかりキャッチすることが重要であり、その方にとって最大限、可能性の追及をすることは大事なこと

であるとのお話がありました。

成人のノーマリゼーションについての話もありました。

多くの方は知的に障害を持っている方でも18~23歳で親離れをします。

一般就労は難しいので、障害者のワークショップや授産施設へ行ったりします。

先ほどの知的障害者文化作業所の視察の写真の通り。画家がいて、音楽家がいて…という環境です。

バリバンドのメンバーも一人で生活しているとのことです。

知的障害者への教育として、性についても教育をしていくとのことでした。

どういった教育かというと、「知的障害者が子どもを産むべき」といったことについては、

まず、避妊の指導をしますが、実際には堕胎を勧めるのが現状。実際は難しいから。

ただ、障害のレベルによっては、赤ちゃんを育てるシュミレーションが行えるものがあって、

それをパスしたら産むことができるということでした。

グルントビーやバンクミケルセンが活躍する中、現在のデンマークの教育の形ができていきます。

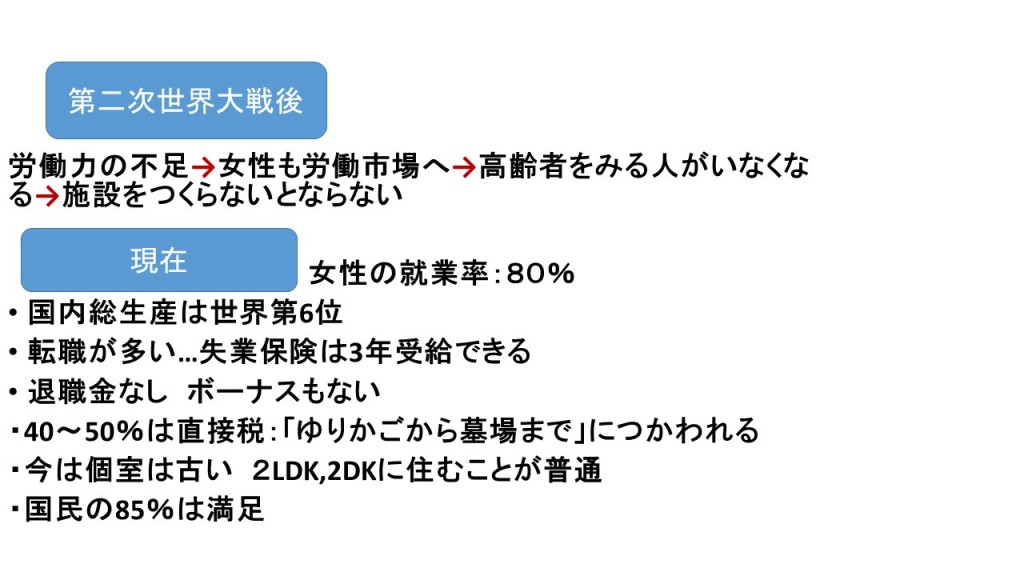

第二次世界大戦後には、このように施設を作らないとならないという状況になっていましたが、

その後、真の意味での民主主義について求められ、現在では、このような環境となっています。

通常、子供の教育のため、いつか必要になるかもしれない治療費のため、そして老後のために貯金をするかと思いますが、

デンマークは税金で保証されています。

ここからはデンマーク式の授業として、「幸せな国とは」について、対話式の授業が行われました。

これは参加した私たちが思う「幸せな国とは…」で出てきたことです。

フランス革命当時は、自由、平等、博愛が主張されていました。博愛とはなんとなくはわかるような気がしますが、

言葉にするならば、共生(ともに生きる)、連帯ということ。

森の幼稚園でもあったように、人間も、動物も地球環境も含めて、ともに生きるために必要なキーワードがこの言葉に

なるかと思います。

そして、この4つの言葉とは、民主主義の思想であり、民主主義とは、主権在民であるとのお話がありました。

そして、「真の民主主義とは?」という投げかけがあり、こキーワードの中の一つの「平等」についてのお話がありま

した。

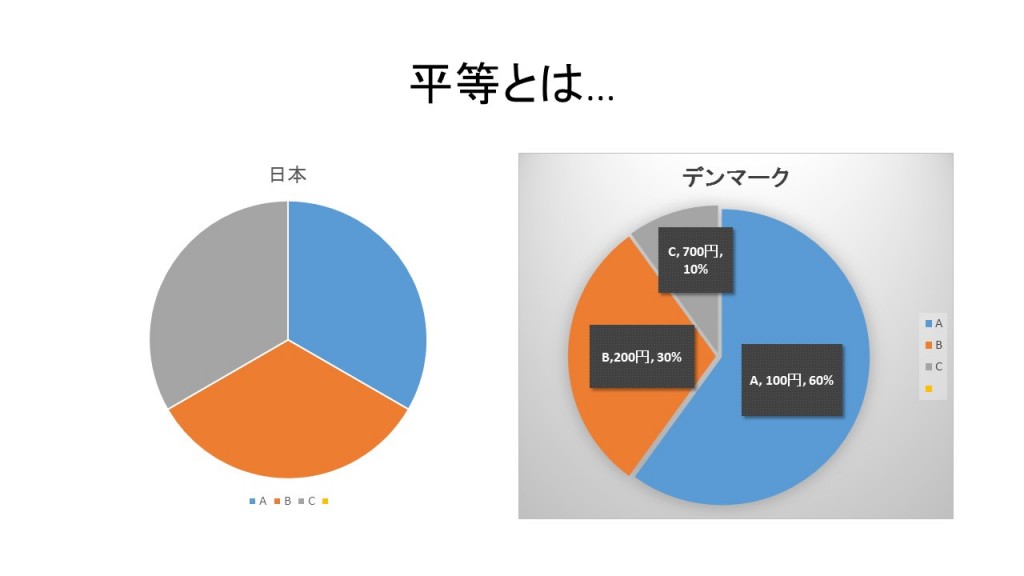

この円はピザだと思ってみてください。

日本でいう平等は左の図のように、一枚のピザを三人で平等に分けてくださいと言われたら上の図のように切れ目を入れる

のではないでしょうか。

A,B,Cの三人が3分の1ずつ料金を支払い、3分の1ずつ、同じ量のピザを食べる。

デンマークでは右の様な切れ目を入れます。

Aさん、Bさん、Cさんの必要に応じて、食べる量(受け取る量)が違いますが、支払いは収入や消費に応じて。

1枚のピザが1000円だったとして、収入や所得に応じての支払いなので、Aさんは100円支払って6割のピザを食べ、

Bさんは200円支払って3割のピザを食べる。Cさんは700円支払って1割のピザを食べる。

これは例え話でありますが、こういった考え方、必要に応じて受け取るという考え方が、デンマークでの平等です。

就業して所得税として40~50%支払い、買い物をする時には消費税を25%支払う。

その税金を、必要な人が必要な量だけ使う。

税金が上がるのは、喜ばしく感じることではないと思いますが、元気に働けるうちに、収入等が多くなればその分支払う

税金も多額にはなってしまいますが、収入が減るような事態になった時=老後や病気で働けない時にも収入等に応じて

支払えるだけを支払う。

その集められたお金により、必要な介護を受けることができ、福祉用具が利用できるといった環境の方が安心して暮らせる

のではないでしょうか。そのためには、小さなころからの教育が大事であると私自身も感じました。

現在の日本の税制度はそのような形をとっていませんが、日本の介護保険制度が他の国の制度を日本風にアレンジしたよう

に、このような税制度になる日が来るかもしれません。

お金の部分だけではなく、必要な人が必要とするだけ受け取るという「平等の精神」はいますぐにでも私たちにも必要なの

ではないかと思います。